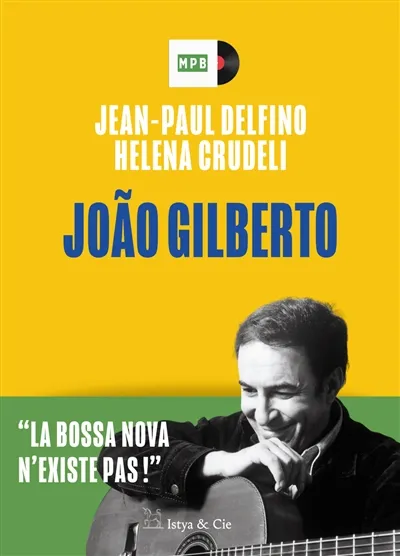

Jean-Paul Delfino nous parle de ses livres João Gilberto et Chiquinha, publiés en collaboration avec Helena Crudeli, aux éditions IstyA & Cie.

« Le cas de Carmen Miranda dont Baden Powell disait qu’elle avait trempé son samba dans le ketchup.»

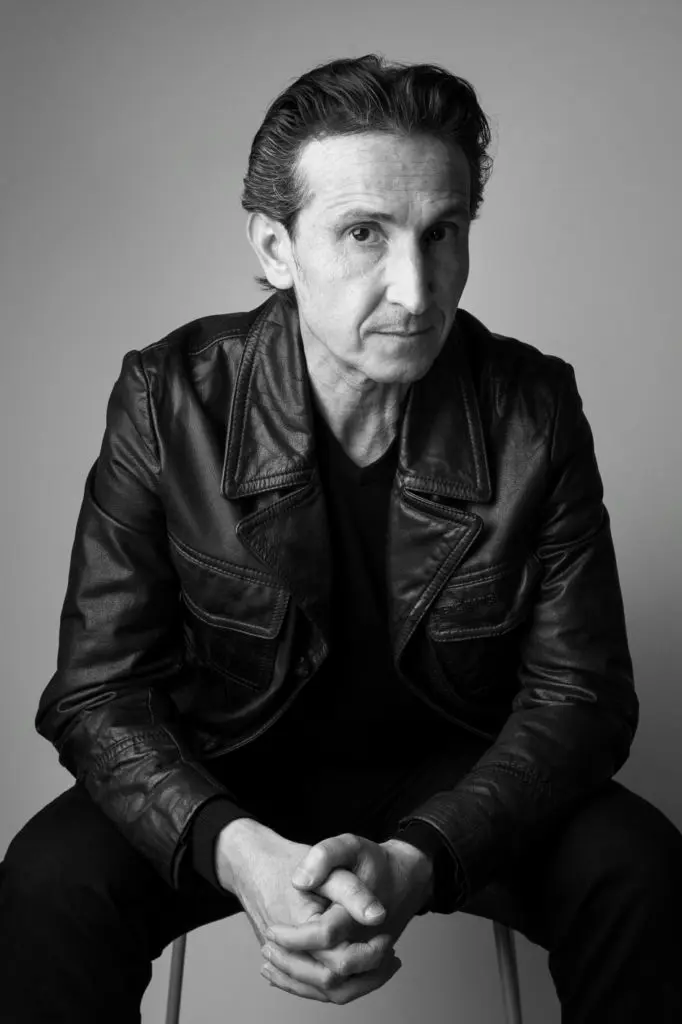

– Jean-Paul Delfino

..*..*..

Jean-Paul Delfino est un romancier et scénariste né à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est l’auteur d’une vingtaine de romans, dont plusieurs sagas sur le Brésil.

Lire aussi cet Article… Entretien avec Vincent Cespedes

Retrouver ses livres Ici… Jean-Paul Delfino

INTERVIEW

Parlez-nous de la MPB (Musique populaire brésilienne). Pourquoi naît-elle maintenant et pourquoi chez IstyA & Cie ?

La nature a horreur du vide. Chiquinha et Joao sont les deux premiers tomes d’une collection unique au monde car, justement, il n’existe aucune collection de textes rendant hommages aux musiciens les plus importants du Brésil.

Si elle naît maintenant, c’est parce que je me suis aperçu que la plupart des gens de moins de cinquante ans, au Brésil, ne connaissent plus leurs racines musicales.

Si on demande à un Carioca ce que le nom de Jobim lui inspire, il répondra le plus souvent que c’est le nom de l’aéroport de Rio de Janeiro, et non celui d’un des plus grands compositeurs de la MPB.

Ça n’est pas un phénomène purement brésilien.

C’est, au contraire, une vague de fond qui, par cause de la mondialisation et de l’uniformisation des arts, fait que les genres musicaux spécifiques se réduisent comme une peau de chagrin.

Au-delà de la musique, quels sont les aspects de la culture brésilienne qui vous fascinent le plus et que vous avez intégrés dans votre propre vie ?

Sans faire de passéisme forcené, je dois avouer que je me reconnais de moins en moins dans le Brésil d’aujourd’hui.

Ce pays merveilleux, hélas, adopte de plus en plus les standards de vie nord-américains, tout comme nous le faisons en Europe.

Le particularisme brésilien se dissout, de façon insensible, dans la grande machine de guerre du soft power de l’Oncle Sam.

Ce phénomène s’est déjà produit, dans le milieu du siècle dernier, avec notamment le cas de Carmen Miranda dont Baden Powell disait qu’elle avait trempé son samba dans le ketchup.

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite découvrir le Brésil de manière authentique ?

Je ne donne jamais de conseils.

Je propose mon expérience, parfois.

Si l’on veut découvrir le Brésil et non pas « faire le Brésil », il faut prendre son temps, éviter les grandes villes et, surtout, avoir un point de chute – que ce soit par le biais d’amis ou de connaissances, d’associations, d’Alliances françaises, etc.

Parler brésilien est préférable, bien entendu. Mais, si ce n’est pas le cas, les Brésiliens des petites agglomérations savent encore prendre le temps de vous répondre, de vous conseiller.

Et il y a, bien entendu, la lecture (Jorge Amado, Luis Ruffato, Edyr Augusto, Rita Carelli, etc.), la musique ou le cinéma.

La préparation d’un voyage doit être, à mon sens, aussi riche que le voyage lui-même.

Y a-t-il un endroit au Brésil où vous vous sentez particulièrement chez vous ?

Avec le recul, je m’aperçois que j’ai fonctionné, jusqu’à aujourd’hui, par phases de dix ans.

La première m’a emporté à Rio de Janeiro.

La deuxième était constituée d’Ouro Preto, Mariana, Sabará.

La troisième était consacrée à Belem et Bahia.

Puis, est venue celle du Contesté Brésilien et de la jungle amazonienne.

Je ne sais pas où m’emportera la quatrième, et peu importe.

Dans les pas de Cendrars, je me considère simplement comme un citoyen du monde.

Comment voyez-vous l’évolution de la culture brésilienne contemporaine ? Quels sont les défis et les opportunités auxquels elle est confrontée ?

Les défis sont gigantesques et les risques, plus encore.

À l’image de nombre de pays au monde, il convient de retrouver ses racines – non pas par patriotisme ou nationalisme, mais simplement par le droit à la différence.

La pensée unique n’est pas encore, et fort heureusement, une règle mondiale.

La culture unique, elle, a plusieurs longueurs d’avance.

João Gilberto était réputé pour son excentricité et sa réclusion. Comment avez-vous réussi à percer sa carapace et à obtenir des interviews avec lui ?

Je ne prétends pas percer la carapace de qui que ce soit, et celle de João Gilberto, encore moins !

C’est par la gentillesse de Caetano Veloso que je l’ai rencontré, pour la première fois, au festival d’Antibes Juan-les-Pins.

João, pour moi, est indescriptible.

Il échappe à l’analyse.

C’est un pur génie.

Un homme qui a inventé à lui tout seul un genre musical alors que, pour le jazz ou le rock, il a fallu l’intervention de dizaines d’artistes.

Avez-vous le souvenir d’un moment ou bien d’une phrase qui, à vos yeux, résume le mieux João Gilberto et son rapport à la musique ?

C’est l’anecdote qu’ont rapportée Jorge Amado et Zelia Gatai, sa délicieuse épouse.

João était en villégiature, chez eux, durant une semaine.

Dès le premier jour, il a lié connaissance avec un matita-pere, un petit oiseau chanteur.

Tous les matins, João prenait sa guitare et jouait et chantait de concert avec l’oiseau…

Vous affirmez que João Gilberto a « démonté et reconstruit les chansons ». Comment ce processus créatif se déroulait-il, et quelles étaient les influences qui le guidaient ?

Je n’ai aucune certitude sur ce point.

C’est peut être l’une des raisons pour lesquelles j’ai inventé cette collection qui donne la part belle au roman, à la narration littéraire.

Dans l’opus qui lui est consacré, j’émets des hypothèses alors qu’Helena Crudeli, la co-auteur, pointe dans ses encadrés des pistes vérifiées et communément admises par la majorité des musicologues internationaux.

Idem pour Chiquinha Gonzaga.

Ce mécanisme permet au lecteur une découverte des artistes sur trois niveaux : de façon romanesque, de façon pédagogique et journalistique, mais aussi grâce à des annexes très fournies.

Quel est votre morceau préféré de João Gilberto et de Chiquinha Gonzaga, et pourquoi ?

Il est impossible de citer un morceau sans faire injure aux autres !

Avec Helena, nous avons donc voulu installer, dans chaque ouvrage, des liens qui conduisent directement à une discographie sélective, une playlist qui s’ouvre sur YouTube et Spotify.

Le lecteur, tout en découvrant le livre, est donc accompagné dans son voyage par ce que nous avons considéré comme les meilleurs morceaux, parfois les plus insolites, parfois les plus connus.

Chiquinha Gonzaga a été une pionnière dans bien des domaines : comment avez-vous découvert son histoire et pourquoi avez-vous voulu la raconter ?

C’est tout à la fois Laure Collet et Helena qui ont attiré mon attention sur Chiquinha Gonzaga.

Je venais de terminer l’écriture de L’affranchie de Montmartre, roman consacré à Suzanne Valadon.

Chiquinha, pour moi, est la Valadon brésilienne.

Une femme capable de mettre la liberté en action, indépendante, forte et n’ayant pas peur d’offenser la morale comme les soit-disant bonnes mœurs.

Son parcours, entre musique et engagement féministe, était audacieux pour son époque. Pensez-vous qu’elle a pleinement mesuré l’impact qu’elle aurait sur les générations suivantes ?

Là encore, comme pour Valadon, il n’est pas question de parler de militantisme, ni même de féminisme.

Le concept existait déjà, mais Chiquinha n’a jamais fait que suivre sa propre route, sans s’embarrasser d’une intellectualisation de celle-ci.

Elle n’a fait que ce qu’elle a voulu et son courage et sa détermination sont, à mon sens, exemplaires.

Lorsqu’on s’appelle Jean-Paul Delfino et qu’on a rencontré des personnes incroyables comme Gilberto Gil, Caetano Veloso, Pelé, etc., le bonheur, finalement, pour vous, c’est quoi ?

Si seulement je le savais…

#MusiqueBrésilienne #JoãoGilberto #ChiquinhaGonzaga #SoftPower #CulturaBrasileira #Bresil